为什么写字楼办公阻截文艺共享流通

更新日期:

在现代都市中,写字楼作为商业活动的核心场所,承载着大量的办公需求。然而,这种高度集中的办公模式却在无形中对文艺的共享与流通形成了某种阻隔。写字楼的设计初衷是为了提高工作效率,但其封闭的空间结构和快节奏的工作环境,往往使得文化艺术难以渗透其中,从而影响了文艺的传播与交流。

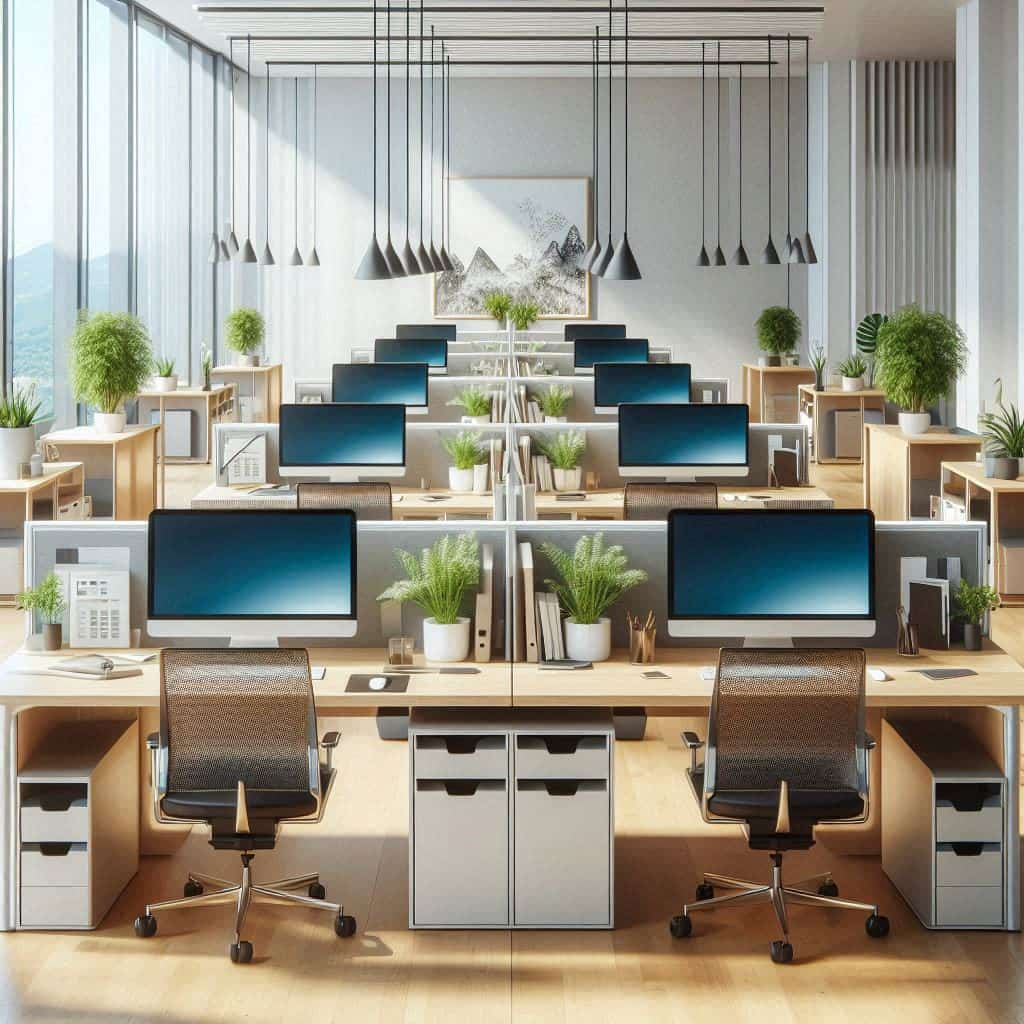

首先,写字楼的物理空间布局往往以功能性和效率为导向。大多数写字楼采用开放式办公设计,员工被安排在固定的工位上,缺乏自由流动的空间。这种设计虽然有助于团队协作和沟通,但却限制了员工与外部文化资源的接触。例如,在国展中心这样的文化场所,经常举办各种艺术展览和文化活动,但由于写字楼的地理位置和工作时间的限制,许多上班族难以抽出时间参与这些活动,导致文艺资源的浪费。

其次,写字楼的工作节奏和文化氛围也对文艺的传播产生了负面影响。在高压的工作环境下,员工往往将注意力集中在完成工作任务上,很少有时间或精力去关注文化艺术。即使公司内部偶尔举办一些文化活动,也往往流于形式,缺乏深度和持续性。这种短期的、功利性的文化接触,难以真正激发员工对文艺的兴趣和热情,更不用说形成长期的文艺共享氛围。

此外,写字楼的商业属性也决定了其文化传播的局限性。写字楼的主要功能是服务于商业活动,其运营和管理更注重经济效益而非文化价值。因此,写字楼内的文化设施和活动往往被边缘化,甚至被视为可有可无的附加品。这种商业导向的思维模式,使得文艺在写字楼中难以找到生存和发展的空间,进一步加剧了文艺流通的阻隔。

然而,这并不意味着写字楼与文艺的共享完全无法共存。事实上,一些具有前瞻性的企业和写字楼管理者已经开始尝试将文化艺术融入办公环境。例如,通过设置艺术展览区、举办文化沙龙或邀请艺术家驻场创作等方式,为员工提供更多接触文艺的机会。这些举措不仅能够丰富员工的文化生活,还能提升企业的文化形象,增强员工的归属感和创造力。

要实现这一目标,关键在于改变写字楼的文化定位和管理模式。写字楼不应仅仅被视为一个工作场所,而应成为一个多元化的文化空间。通过引入更多的文化元素和活动,写字楼可以成为一个连接商业与文艺的桥梁,促进两者的融合与互动。例如,可以在写字楼内设立文化角,定期展示本地艺术家的作品,或者与周边的文化机构合作,举办联合活动,吸引更多员工参与。

同时,企业也应鼓励员工积极参与文艺活动,并将其视为提升个人素养和团队凝聚力的重要途径。通过提供灵活的工作时间和文化福利,企业可以帮助员工更好地平衡工作与生活,从而为文艺的传播创造更多可能性。例如,企业可以设立“文化日”,允许员工在工作时间内参加文化活动,或者提供文化活动的门票补贴,激励员工主动接触文艺。

总之,写字楼办公模式虽然在一定程度上阻隔了文艺的共享与流通,但这并非不可改变的现实。通过重新审视写字楼的文化功能,并采取积极的措施促进文艺的融入,我们完全可以在商业与艺术之间找到平衡点,让写字楼成为一个充满活力和创造力的文化空间。

在这个过程中,每一个企业和写字楼管理者都可以发挥重要作用。只有当我们真正重视文艺的价值,并将其视为办公环境的重要组成部分时,写字楼才能摆脱单一的商业属性,成为一个真正意义上的文化共享平台。这不仅有助于提升员工的工作满意度和创造力,也将为整个社会的文化发展注入新的活力。